四渡赤水,红军面对40万国民党军队的围追堵截,在黔、滇、川三省交界的赤水河流域进行了一场异乎寻常、非常出色的运动战,是“长征史上最光彩神奇的篇章”,作为红军总司令的朱德在此次战役中发挥了无与伦比的作用,其功至伟,不可小觑。

一、熟悉黔滇川敌情,为四渡赤水取胜之关键

“知己知彼,百战不殆”,朱德作为长期从革命斗争中逐步成长起来的红军总司令,具有与红军战士打成一片的天然禀赋,凡事都能亲力亲为,身体力行。毋庸置疑,他对自己所统率军队的优势和劣势知根知底。最为难能可贵的是,朱德对黔、滇、川三省敌情也同样熟悉。

朱德出生于四川,自投身军旅之日起就一直在滇军中供职,历任滇军的班、排、连、营、团、旅长。在近代战争史上,滇军与黔、川军素来交往频繁、关系密切,尤其是在民国时期,各派军阀为了争做西南王彼此混战不断,历时数年。通过长期腥风血雨斗争的洗礼,朱德对西南各派军阀的形成演变、作战特点、强弱优劣,以及兵力分布等方面都能洞若观火,一目了然,从而使他在军事决策中能做到胸有成竹,有的放矢,针对不同军阀,采取不同策略,以尽量保证决策之正确。

1935年2月15日,朱德着手部署回师黔北的行动计划,在电示各军团的电文中,将“东渡赤水河,消灭黔敌王家烈军”作为二渡赤水的主要作战目标,并且对渡河地点的选择,以及渡河成功后的进军方向都作了具体安排,“先由淋滩经太平渡至顺江场地段渡过赤水,然后分向桐梓地域前进,准备消灭由桐梓来土城的黔敌,或直达桐梓进攻而消灭之。”中央红军各部遵照朱德的周密部署、精心安排,由太平渡、二郎滩等渡口二渡赤水河,在短短五天之内,再取桐梓,攻克娄山关,复克遵义城,取得了长征以来首次大捷,形成了创造滇、黔、川新苏区的更有利条件。蒋介石大为哀叹:这是“国军追击以来的奇耻大辱”。

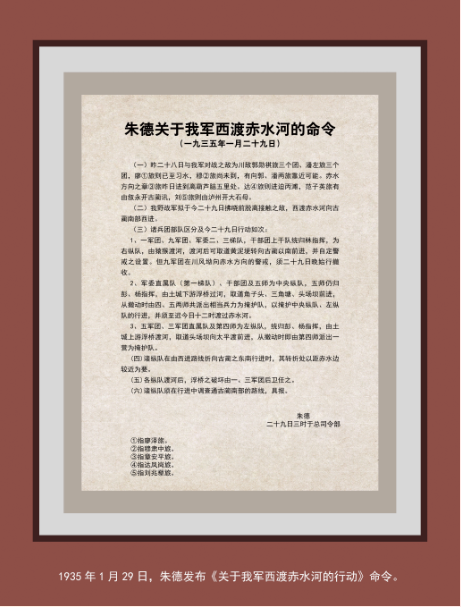

另一方面对武器装备精良且战斗力较强的川系军阀刘湘部则实行避精锐之策。在土城之役中,朱德针对川军后续部队迅速增援,反击异常凶猛,敌我力量对比悬殊的实际,为保存红军实力,避开敌人主力,使红军变被动为主动,并在运动战中分散、消灭敌人,毅然决定放弃原定由赤水北上,从泸州至宜宾之间北渡长江的计划,主动撤出战斗,以土城和元厚作为渡河点,挥师西渡赤水河,轻装向敌人力量较为薄弱的四川古蔺、叙永地区前进,以便寻机北渡长江,这就使我军避免了可能会遭受的更大伤亡。

试想,倘若敌情不明,就不可能做到避敌之强、攻敌之弱,取胜更无从谈起。可见,朱德熟悉黔滇川敌情,成为四渡赤水取胜之关键。

二、熟悉黔滇川地情,为四渡赤水取胜之基础

“知天知地,胜乃无穷。”在熟悉地情的背景下,摆兵布阵,可以主动选择有利地形而避开不利地形,从而得地利之多,为战争的胜利创造条件,奠定基础。

朱德早年革命活动足迹遍及黔滇川三省境内,对其间的地情极为熟悉。早在红军开始长征之前即1909年至1922年,朱德曾先后六次往返滇黔川边,如1909年春,朱德心怀鸿鹄之志,为报考云南陆军讲武堂,不惜千里迢迢,孤身只影,从南充步行至成都,又从成都启程,途经川之乐山、宜宾,滇之昭通、会泽,直达昆明,长途跋涉历时70余天;1921年春,随入川滇军返回昆明,驱逐滇督唐继尧;1922年3月,唐继尧乘滇军响应孙中山号召进行北伐、昆明空虚之机,纠集旧部返滇,对昆明发动突然袭击,朱德被迫离开,辗转前往川边,越滇北,渡金沙江,经过会理,顺利抵达南溪。

对于这些非同寻常的人生经历,后来朱德在回忆中说:“1921年9至10月,我当上了云南省警察厅厅长。那时,唐继尧卷土重来,他追了我二十天,我还是带了一连士兵逃了出来。另一个同伴也带了一连人和我一起逃走,但他被唐继尧捉住,受刑致死。我带领一连逃难的士兵到了西康,所走的路线正是后来1935年红军长征的路线。”可见,朱德早年对黔滇川地情之熟悉程度非同寻常,在十余年后红军四渡赤水中其影响依然存在。

此外,朱德对黔滇川地情之熟悉,还可从国民党高级将领之间往来函电中获得佐证。1935年1月,龙云、刘湘在往来函电中就是根据朱德熟悉黔滇川地情准确判断红军行军路线的。滇系军阀龙云电文称:“红军多系江西客籍,除朱、罗(炳辉)在滇军做过事外,余多不熟悉地理民情”,他据此认定红军在滇落地生根很困难,“红军如入滇,过路是上策,久据是下策。”川系军阀刘湘电文称:“朱、刘(伯承)、聂(荣臻)是四川人,与川军有关系”,他据此推测红军必定入川,“与徐(向前)、张(国焘)会合”,因而回湘与贺龙会合的可能性极小。事实也的确如此,遵义会议后,在敌人各路大军分进合击的严峻形势下,中共中央和中央军委决定从遵义地区北上,在宜宾、泸州之间北渡长江,进入川西北,同红四方面军会合,北渡长江之所以选择在宜宾和泸州之间,就是因为“朱德、刘伯承曾在川军任过职,了解这段江面较宽,水流较缓的情况。”

在四渡赤水中,由于朱德对此间地情极其熟悉,行军作战,往往考虑周全,巧用地形,实得地利之多,这就为红军取胜多增加了一份把握。如所周知,四渡赤水是一场规模宏大、惊心动魄的运动战,也可以看作是实力强大到一定程度后随势变通的游击战。“打得赢就打,打不赢就走”是运动战的基本特点,而运动战进行的前提条件就是必须拥有一块既广袤又熟悉的区域。

四渡赤水是在黔滇川三省交界的赤水河流域进行的,此间山脉纵横,重峦叠嶂,地形颇为复杂。明代贵州提学使吴国伦在《赤虺河》一诗中写道:“万里赤虺河,山深毒雾多。遥疑驱象马,直欲捣岷峨。”当年太平天国翼王石达开途经赤水河畔时亦感叹:“万倾明珠一瓮收,君王到此也低头。赤虺托起擎天柱,饮尽长江水倒流。”更有甚者,此处还部署有几十万敌军拼命围堵,被蒋介石称之为红军的“绝地”。在如此险象环生的境遇下,正是由于朱德对此处地情极为熟悉,才能够指挥红军在如此“绝地”避开不利于作战的地形,选择有利于作战的地形,出其不意,攻其不备,避实击虚,声东击西、忽南忽北,不断造成敌人的错觉和失误。从而,使中央红军在广阔的战场上如入无人之境,在敌人重重封锁之中迂回穿插,牵着敌人的鼻子走,最后完全冲出了几十万敌军围、追、堵、截的圈子,质言之,朱德熟悉黔滇川地情,为四渡赤水取胜之基础。

自遵义会议后,红军总司令朱德凭借熟悉黔滇川三省敌情、地情、民情这一得天独厚的有利条件,巧妙运用机动灵活的山地游击战术,率领3万多中央红军在赤水河畔与40万敌军从容周旋,出其不意,攻其不备,避实击虚,声东击西,从而粉碎了敌人的围追堵截,使红军绝处逢生,变被动为主动,成功实现了战略转移。

(来源:遵义师院学报2016年4月 作者:李正旭)